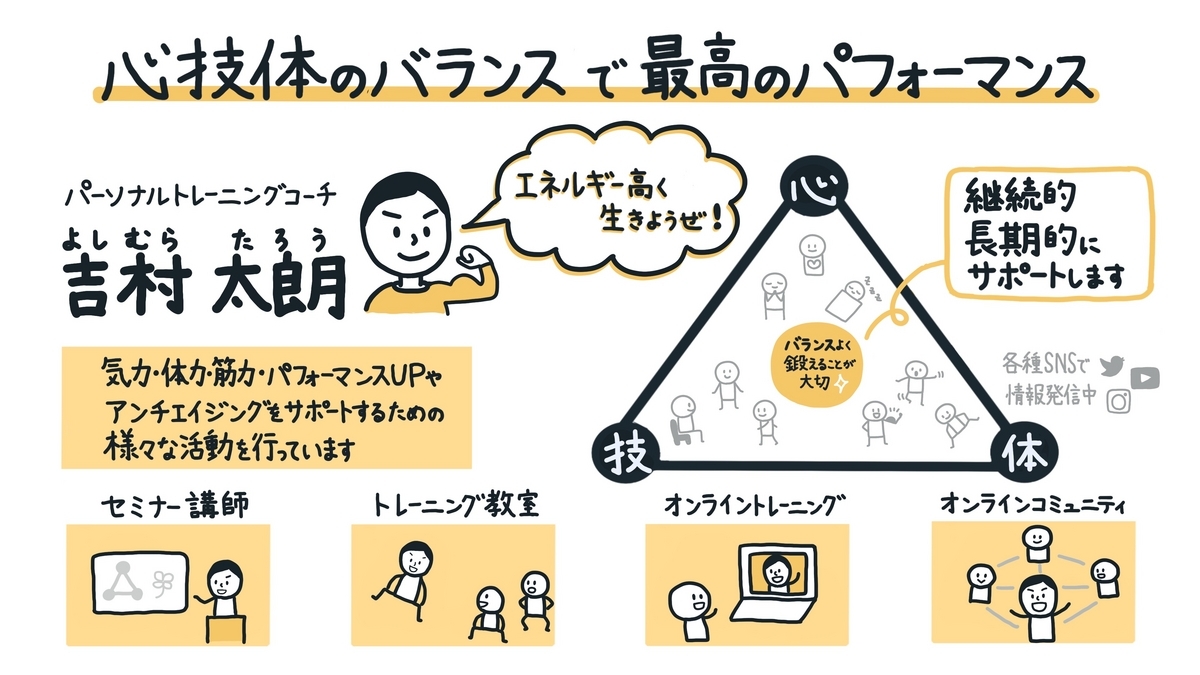

エネルギー高く生きようぜ!

豊かな人生100年時代の仕組み構築を専門としたパーソナルトレーナーの吉村太朗です。

親の老後が心配になってきた。

出来る限り何歳になっても自立した生活を続けてほしいものですが、人間は老いる生き物です。

前回の記事では料理と身だしなみを整えることが認知症の予防になるということをお伝えしました。まだ読んでいない方は是非!読んでみてくださいね。

さて!今日は親の車の運転をどうしたらいいの?という問題について考えていきましょう。

目次

家族としてはなるべく運転を止めてほしいけど、本人の意思が強く中々やめさせることに苦労されていたり、声をかけるタイミングが難しいと感じているのではないでしょうか。

運転しているシニアとしてはまだまだ大丈夫といった思いで運転を続けていますが、知らず知らずのうちに注意力や反応速度は低下していて、その変化に自分では気が付きにくいということが問題です。

シニアの免許更新といっても3~5年の頻度で認知機能検査もあるようですが、シニアの運転に関してはもっと短いスパンで行う必要があると思います。

運転手の義務

まずは大前提として自分自身の歩行が不安定だったり杖をついている状態で車を運転していることに疑問をもたなければなりません。

なぜならば運転手には救護義務があるからです。

(道路交通法の第72条にある救護義務)

「交通事故があったときは、当該車両の運転者、その他の乗務員は、直ちに車両の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければならない(一部抜粋)」

もし自分自身が車の運転をしていて他者に被害をくわれるようなことがあった場合にどのように救護できるのか?と考えた時に不可能であると考えた場合は運転は厳しいと判断できるのではないでしょうか?

車がないと不便だという自分自身の事情も大事かもしれませんが、まずは相手の安全面を考えて判断する必要があります。

ブレーキとアクセルを間違える

シニアの交通事故のニュースをみていると「ブレーキとアクセルを間違えた」というワードを耳にすることがありますが、やはり高齢に伴い体の衰えだけでなく脳機能も衰えて反応速度や判断能力が乏しくなってきます。

そのような変化をどの段階で気が付くかが重要であり、事故が起きてから気が付くのではなく早い段階で判断することが重要になります。

運転を止めるタイミングは?

体の衰えに関しては自分で気が付いていると思いますが脳の衰えに関しては自分では気が付きにくい上に周囲の方が積極的に教えてくれることも少ないものです。

だからこそ早めの判断が必要なのです。

高齢の親が運転する車に乗っていて

・ブレーキのタイミングが遅い

・急ブレーキが多い

・ウィンカーの出し忘れが多い

・運転後の疲労感が強い

このような場合は注意が必要な段階なのかもしれません。

出来ることはなるべく続けたいという気持ちは大事なことですが運転に関しては別で考える必要があります。

「なにがなんでも!」

と譲れないタイプのシニアもいらっしゃるかもしれませんが、お試しで他にある交通機関を利用してみる良いでしょう。

車の保険料、維持費、メンテナンスなどトータルで考えたら断然そっちの方が良い!と意外とあっさりした形で免許返納することができるかもしれません。

運転を続けることも大事

問題なく運転が出来ているのならば続けるということも

大事なことです。

世間ではシニアドライバーの事故が報じられておりますが

データから見ると10代や20代前半の方が免許保有者10万人当たりの事故件数は多くなっています。

まとめ

親の運転について心配になったら親とのコミュニケーションで今現在の運転で不安がないか話し合いをしてみましょう。

そして実際に親が運転する車に乗ってみるのも良いかもしれません。

親子ドライブでコミュニケーションする時間も有意義になると思います。

パーソナルトレーナー 吉村 太朗

質問やお問い合わせはお気軽にどうぞ!

taro57077@gmail.com